トランプ関税で何が起こる?MonCargoが読み解く輸出・海上輸送への影響と今後の展望

Ayana 代表取締役CEO

神戸大学文学部を卒業後、楽天株式会社に入社。ECの基礎を学ぶ。その後、外資系メーカーに転職しメーカー側の課題に直面する。夜間MBAにて経営戦略を学ぶと同時に、FMCGよりもラグジュアリーブランドにおけるマーケティングに興味をもち、フランスESSECに留学。帰国後、外資系化粧品メーカーのECマネージャーやスタートアップCMO等を経て、MonCargoを創業。

2025年4月、トランプ大統領が新たな関税政策を発表しました。

海上輸送や国際物流の現場では、いま何が起きているのでしょうか?

本記事では、政策の狙いと背景、歴史的な教訓、現場への影響を、MonCargoの視点でわかりやすく解説します。

▼この記事でわかること

- トランプ関税政策の内容と目的

- 関税政策の歴史とその影響

- 海上輸送・物流へのインパクトと現場対応のヒント

トランプ関税 2025:なにが起きたのか?

2025年4月2日、トランプ大統領は「解放の日」と称し、全輸入品に対する10%の基本関税と、特定の国々に対する「相互関税」を発表しました。4月5日より、米国への全輸入品に、基本関税として一律10%を課す措置が発動し、4月9日からは国別の相互関税が課せられます。

発効予定日 :

- 基本関税:4月5日 午前0時1分(EDT)

- 相互関税:4月9日 午前0時1分(EDT)

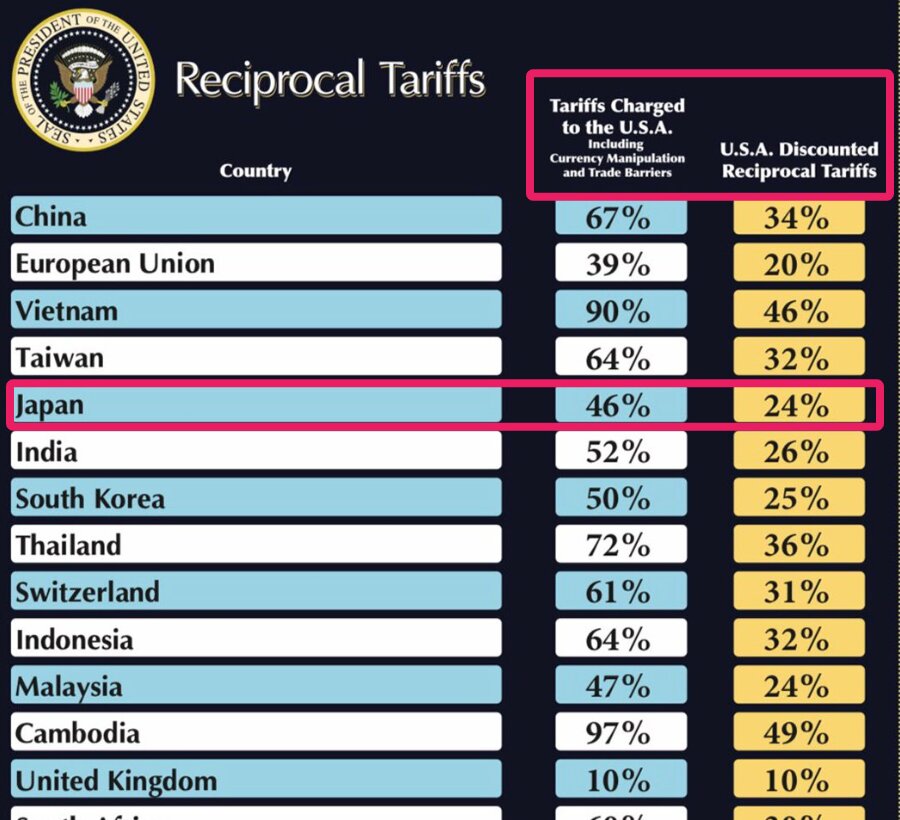

国別関税 一部抜粋 :

- 日本:24%

- 中国:34%

- 欧州連合(EU):20%

- イギリス:10%

- トルコ:10%

- インド:26%

- 韓国:25%

- イスラエル:17%

- 台湾:32%

- ベトナム:46%

出典:The White House, "Annex I: U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs", April 2025.

PDF資料

さらに、こちらがホワイトハウス公式Xが発表している国別関税一覧です。

出典:ホワイトハウス公式X:相互関税の国別一覧画像(2025年4月)

それぞれの列のタイトルには下記のように記載されています。

英語原文(左側):Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers

(筆者訳:アメリカ合衆国に課されている関税 通貨操作および貿易障壁を含む)

英語原文(右側):U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs

(筆者訳:アメリカ合衆国による割引済みの相互関税)

この左と右の数字はなんでしょうか?

「Trade Barriers(貿易障壁)」とは関税(Tariffs)だけでなく、非関税障壁(Non-Tariff Barriers)を含む広い概念で、技術的規制や手続き、通貨操作など、関税以外で実質的に米国にかけられている(と米国が主張する)貿易コストを含めた数字です。トランプ大統領は、他国はアメリカに対して、関税に限らず様々な形で貿易の障壁を課していると主張し、例えば日本の場合はそれをすべて合算すると実質的に46%もの関税を課しているようなもので、アメリカもそれに見合うように24%の割引済み相互関税を設定する、というわけです。

米国への実質的な関税とは?それに対する割引済みの「相互関税」(Reciprocal Tariffs)とは?

この概念を理解するために、まず、そもそもなぜトランプ政権がこのような関税の施策を実行したのかを確認しましょう。

トランプ政権はなぜ、関税措置を実行したのか?

トランプ政権が実施した関税措置の背景について、ホワイトハウスはファクトシートを通じてその狙いを説明しています。

その中では「経済を再建し、国家と経済の安全保障を回復するために、相互主義を追求する(筆者訳)」という方針が強調されています(原題:"Pursuing Reciprocity to Rebuild the Economy and Restore National and Economic Security")。

この文書をもとに、トランプ関税の背景となる3つの柱を簡潔に整理します。

1. 貿易赤字の是正

アメリカは長年にわたり巨額のモノの貿易赤字(2024年は1.2兆ドル超)を抱えており、これが製造業の空洞化、雇用の喪失、防衛産業の弱体化につながっている。この構造的な問題を「国家非常事態」と位置づけ、是正のために関税を導入。

2. 不公平な貿易慣行への対抗

多くの貿易相手国は、アメリカに比べて高い関税や非関税障壁を設けており、アメリカの産業は不利な立場に置かれている。トランプ大統領は「互恵性の原則(treat us like we treat you)」を掲げ、相互関税(Reciprocal Tariff)を導入することで、公平な貿易を実現しようとしている。

3. 経済・国家安全保障の強化

海外依存の進行によって、アメリカのサプライチェーンや軍需品の備蓄が地政学的リスクにさらされている。製造業の国内回帰(reshoring)を促進し、「Made in America」を通じて経済的・安全保障上の主権を取り戻す。

この文書から、トランプ関税の背景には、「安全保障の確保」「貿易赤字の是正」という2つの国家的課題があり、それを解決するために、相互関税を含む今回の施策が発表されたことがわかります。

それでは次に「2. 不公平な貿易慣行への対抗」を深堀りし、相互関税とは何かについて詳しく見ていきましょう。

トランプ関税を読み解く鍵「相互関税(Reciprocal Tariff)」とは?

先に述べたように、「不公平な貿易慣行」に対する対抗策として導入されたのが、「トランプ関税」です。

ニュースなどでは、強硬な関税として報じられていますが、トランプ政権自身はこれを「相互関税(Reciprocal Tariffs)」と呼び、「相互主義(Reciprocity)」の立場から正当化しています。トランプ大統領が繰り返し主張するこの「相互主義」とは、一体どういう考え方なのでしょうか?原文をもとに詳しくみていきましょう。

He is the first President in modern history to stand strong for hardworking Americans by asking other countries to follow the golden rule on trade: Treat us like we treat you.

Treat us like we treat you. が貿易の黄金律(golden rule)、つまり「互いに同じ扱いをしよう」という考え方が、今回の相互関税の根幹にあるようです。

そして、この相互関税の「根拠」としているのが先の図でみた、Tariffs Charged to the U.S.A. Including Currency Manipulation and Trade Barriers(アメリカに課されている関税、通貨操作、貿易障壁を含む)です。

Trade Barriers(貿易障壁)とはどういうことでしょうか?

2025年4月2日に発表された大統領令 「Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits (米国の長期的な貿易赤字を生む不公正な貿易慣行に対処するため、相互関税によって輸入を規制する。(筆者訳))」では、貿易障壁、とりわけ非関税障壁(non-tariff barriers)について詳しく述べられています。

簡単にまとめると、非関税障壁とは、「関税以外で輸入を妨げるルール」のことを指します。たとえば、

- 外国製品だけに厳しい検査ルール

- 海外企業が参入しにくいライセンス制度

- 知的財産(著作権・特許)が十分に保護されていない

といったものがあり、関税そのものは低くても、実質的に外国製品を締め出している、つまり「非関税障壁を考慮すると『Treat us like we treat you』じゃないよね?」というのが、トランプ政権の主張です。

さらに詳しく知りたい方は、米国通商代表部(USTR)が公開している「外国の貿易障壁報告書2025年版/PDF」も参照いただけます。

例えば日本の場合、食品の残留農薬や添加物の基準が非常に厳しく、海外企業にとっては参入のハードルが高いとされますが、こうした、輸入に対する見えにくい障壁もすべて関税に換算して評価すると、トランプ政権の主張では、日本の場合は実質的に46%の関税を米国に課しているのと同じ、としています。

しかしながら、この46%という数値を含め、非関税障壁の計算方法や算定基準は一切明かされていません。経済学的な裏付けも乏しく、個人的には「相互関税」の正当性をアピールするためのスローガン的、プレゼン的な要素が強いという印象を受けました。

話が少し広がってしまいましたが、ここで一度立ち止まり、今回の関税措置が貿易や海上輸送にどう影響してくるのかを整理していきましょう!

関税政策の歴史に学ぶ ― トランプ関税の影響をどう見るか?

トランプ大統領が主導した新たな関税政策は、今後の世界経済にどんな影響をもたらすのでしょうか? この問いに答えるには、過去の関税政策が実際にどう影響したかを知っておくことが重要です。

今回は、その代表例として、

- 1930年のスムート=ホーリー関税法

- 2018年以降の米中貿易摩擦(第一次トランプ政権)

この2つを振り返ってみます。

1. 1930年:スムート=ホーリー関税法

スムート=ホーリー関税法(Smoot–Hawley Tariff Act)は、1929年10月の世界大恐慌の直後、1930年にアメリカで制定された関税法です。

アメリカは、農産物価格の回復と国内産業の保護を目的に、輸入品に高い関税をかけることで景気の回復を図りました。当時、経済学者たちは、保護貿易主義は恐慌対策としては逆効果と反対しましたが、フーヴァー大統領が署名し、1930年6月に成立しました。

この関税法により、世界経済は深刻な打撃を受けました:

- アメリカ平均関税率:33% → 40%

- 各国が報復的関税措置を発表

- 世界貿易総量:約66%減少 (1930〜1933年)

特に影響を受けた国の1つはドイツでした。当時のドイツは第一次世界大戦の賠償金の一部を輸出で賄っていたため、貿易縮小は致命的でした。各国が報復関税を導入し、世界経済はブロック化へと進み、ドイツは輸出市場を失って深刻な経済危機に陥ります。こうした状況は、1933年にナチスが政権を掌握する背景の一因になったともいわれています。

このように、保護主義的な関税政策は一時的に国内産業を守るように見えても、長期的には報復合戦を招き、世界経済を深刻に悪化させる可能性があります。スムート=ホーリー関税法は、その象徴的な歴史的教訓といえるでしょう。

2.2018年~: 米中貿易摩擦問題

2018年、トランプ政権は「アメリカ第一(America First)」を掲げ、中国との貿易赤字の是正と、知的財産の不正利用への対抗を目的に、大規模な関税政策を打ち出しました。理由は、アメリカの貿易赤字を減らすことと、中国による知的財産の不正利用などに対抗するためでした。これに対し、中国もアメリカ製品に報復関税をかけ、関税の“かけ合い”が始まりました。

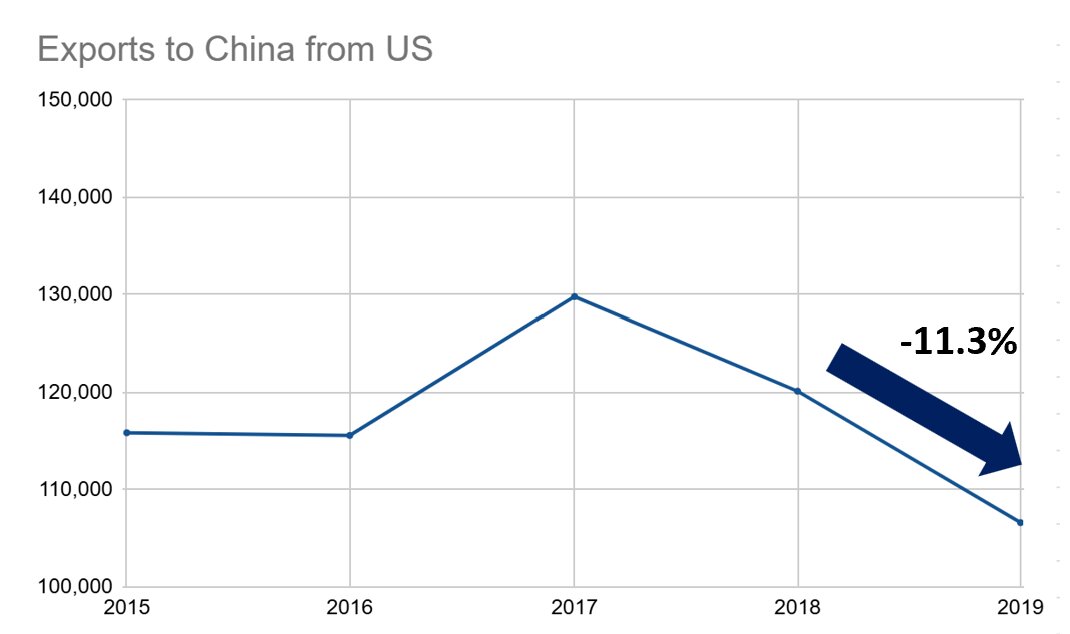

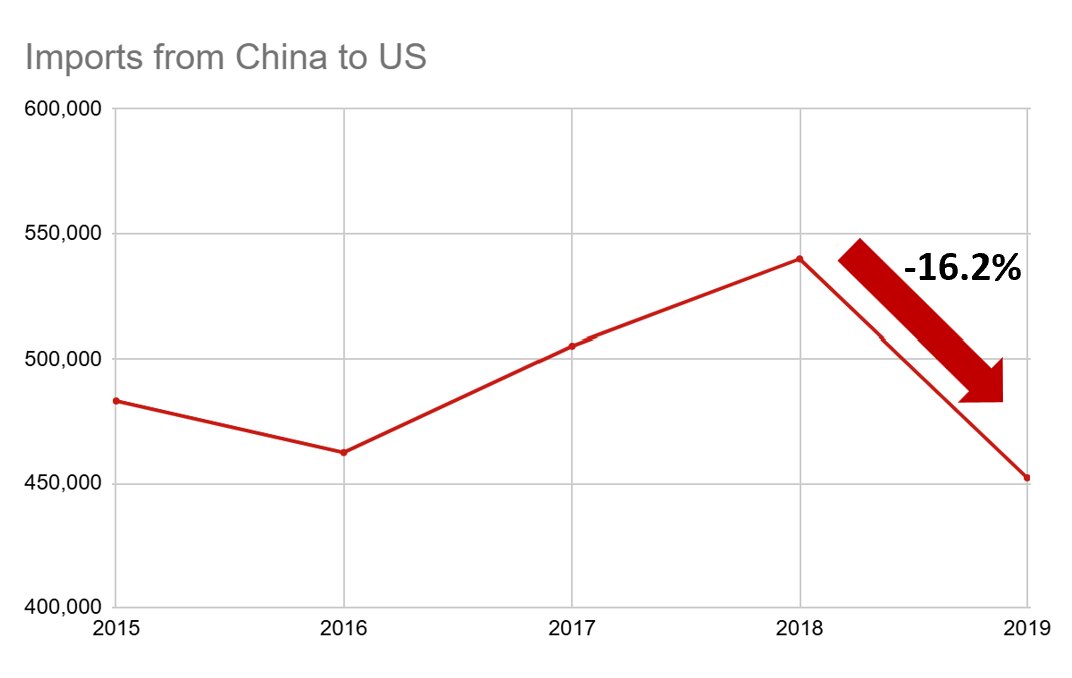

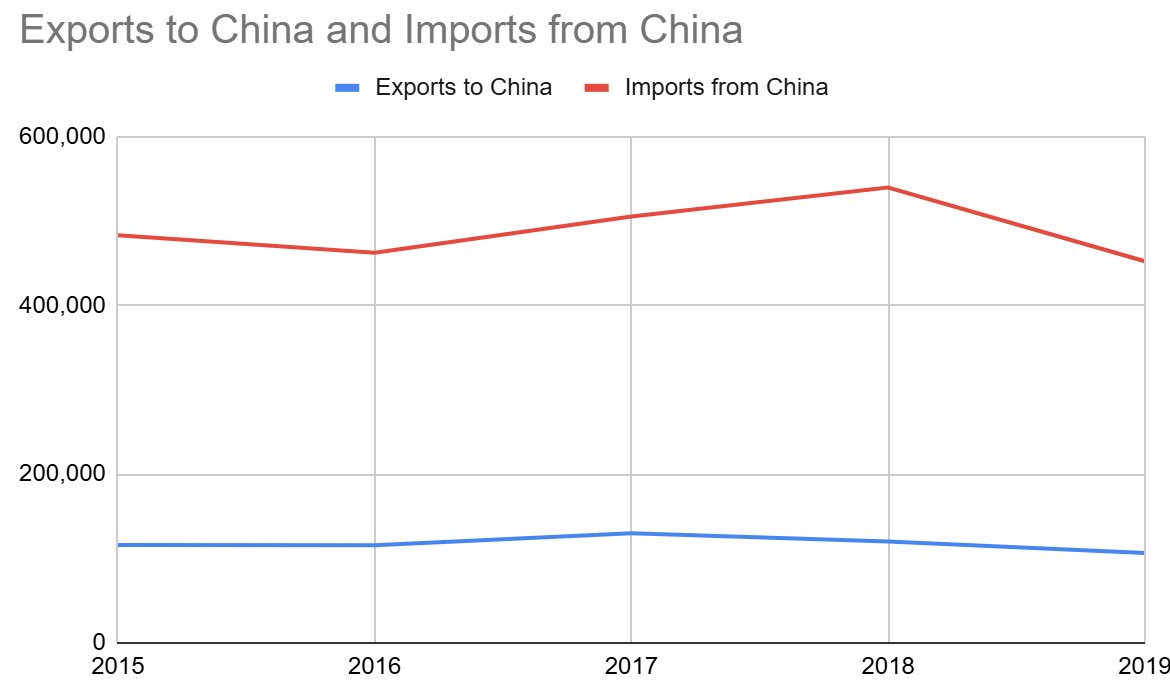

2018年から本格化した米中貿易戦争は、2019年に入ってその影響がデータとして顕在化しました。米国の対中輸出は135億ドル(11.3%)減の1,066億ドル、輸入は874億ドル(16.2%)減の4,522億ドルに落ち込みました。

以下のグラフは、米中貿易摩擦の影響で、2017年をピークに輸出入ともに落ち込んでいる様子を示しています。特に米国から中国への輸出は、2年で約17.9%減少しています。

アメリカから中国への輸出額の推移(2015〜2019年):単位 百万ドル

中国からアメリカへの輸入額の推移(2015〜2019年):単位 百万ドル

一方、貿易赤字という観点では、以下のように依然として輸入超過の構造が続いていますが、この結果、貿易赤字自体は約700億ドル、前年比で約17.6%減少しています。ただし、これは「赤字が改善した」というよりも、「貿易全体が冷え込んだ結果」と見受けられます。

出典:米国国際貿易委員会(USITC)より筆者作成。

グラフからも読み取れるように、米中間の輸出入は2018年以降に減少しました。 米中貿易摩擦問題は、コンテナ輸送の需給バランスの変化、貿易ルートの変更やサプライチェーンの再構築など、物流業界全体に大きな再編をもたらしました。2020年以降は「第一段階合意(Phase One)」の発効によって一部関税が緩和されましたが、今回のトランプの相互関税によりさらに貿易摩擦は深刻化するでしょう。

スムート=ホーリー関税法も、米中貿易摩擦も、自国の産業保護という名目で導入された関税政策でした。しかしいずれも、世界経済全体に深刻な影響を及ぼす結果となったことは否定できません。

歴史は、短期的な利益のための保護主義政策が、長期的には国際的な経済混乱を招くことを物語っています。

トランプ関税の影響を受けて、世界経済が再び保護主義へと傾くのか、それとも自由貿易の再構築へ向かうのか。私たちはいま、その分岐点に立っているのかもしれません。

過去の教訓を踏まえつつ、私たち企業もまた、国際的な潮流の変化を見極めていくことが求められているのではないでしょうか。

MonCargoとしての視点と今後の展望

今回のような関税措置は、海上輸送の現場に大きな影響を与えます。

ロイター紙による、日本郵船の曽我社長インタビューによると、トランプ大統領の当選後、昨年末から中国の旧正月まで、特に一般消費財において駆け込み輸出の動きは見られたそうです。日本経済新聞の記事でも、2024年12月のアジアから米国向けのコンテナ船の輸送量は同月としては過去最高で、駆け込みの輸出が増えたとみています。ただ、4月2日の関税措置の発表後、4月5日基本関税、4月9日国別の関税と、発表から発動までの期間が短く、今からの駆け込み輸出は難しい状況です。

将来的には、北米向けの輸出ブッキングが減少する可能性は否定できません。

しかし今週時点で、MonCargoに登録されている船積みデータを見る限り、米国向けの輸出貨物が大幅に減っている様子は確認されていません。サプライチェーンの再構築には一定の時間を要するため、短期的には大きな変化は起きにくいのかもしれません。

とはいえ、私たちは、日々注意深く情報をキャッチアップする必要があります。特に、輸送ルート・積み替えの変更、スケジュールの遅延などは、現場レベルでは即日で起こりうる問題です。

MonCargoでは、今後もこうした国際情勢と物流の関係性を注視しながら、実務担当者がすぐに行動できる情報提供を行っていきたいと考えています。

今後も継続的に、ユーザーの皆様とともに「現場で役立つ国際物流の可視化」を追求していきます。

MonCargoで本船動静、コンテナ追跡を可能に!

こうした不確実な状況において、情報の「早期把握」と「社内での迅速な共有」が、実務の混乱を防ぐカギになります。

関税や地政学リスクが高まる今、企業に求められるのは早めの状況把握と柔軟な判断です。

MonCargoでは、船の動き・ETA変更・遅延リスクを常時モニタリングし、必要な情報をタイムリーに通知しています。

- 船の動静・ETAのリアルタイム取得

- 遅延・港変更の通知機能

- 社内共有しやすいUIとリンク共有機能

MonCargoを使って、本船動静やコンテナ貨物の見える化を、今すぐはじめてみませんか?

30日間無料トライアルはこちら

参考文献:

以下の一次資料をもとに、MonCargo独自の視点で整理・解説を行いました:

- ホワイトハウス発表:大統領令

- ホワイトハウス発表:ファクトシート

- 新関税の内容まとめ(Reuters)

- 関税による経済影響(Reuters)

- マーケット反応:中国元と株価(Reuters)

- 日本のコメ関税(Reuters)

- インタビュー:トランプ関税で荷動きに懸念(Reuters)

- 米国通商代表部:2025年版 貿易障壁報告書(USTR)

- 米国通商代表部:2025年版 貿易障壁報告書(PDF版)

- 貿易統計分析(USITC)

- 経済産業省:通商白書2024(PDF)

- 米向けコンテナ輸送、12月最高(日本経済新聞)

- ジェトロ:米中関係から見る貿易構造の変化

- 米国の関税政策に関する論考(日本貿易会・2019年)

- Smoot–Hawley Tariff Act(Wikipedia)

- 世界史の窓:スムート・ホーリー法

- 世界史の窓:保護貿易主義/保護関税政策

- 世界史の窓:世界恐慌

- 世界史の窓:ドイツ賠償問題